心源性猝死(sudden cardiac death,SCD)是指由心脏原因引起急性症状后1h内死亡,具有死亡急骤、病死率高等特点,故快速识别SCD并行高质量心肺复苏( cardiopulmonary resuscitation,CPR)对成功抢救SCD具有重要的临床意义。广州市第一人民医院位于广州市老城区,该区老年人数量多、SCD发病率高。本研究回顾性分析205例SCD患者,重点分析SCD患者发病特点及CPR成功的影响因素,旨在提高SCD患者抢救成功率。

1资料与方法

1. 1一般资料

选取2015-2016年广州市第一人民医院急诊科120出诊或由家属送至急诊科就诊的SCD患者205例,均符合世界卫生组织(WHO)制定的SCD诊断标准。所有患者CPR前出现意识丧失、脉搏消失、呼吸停止,心电图检查示心室颤动、心脏停搏或电机械分离,并排除CPR前已出现不可逆死亡体征(如尸斑、尸僵)者。

1. 2 CPR方法

参照《2010美国心脏协会心肺复苏及心血管急救指南》推荐的高质量CPR,主要包括基础生命支持和高级心血管生命支持。其中基础生命支持又包括识别心脏骤停、呼叫急救系统、尽早开始CPR、迅速使用除颤器行电除颤,高级心血管生命支持包括建立人工气道、机械通气、药物和液体的应用、电除颤等。CPR成功标准:心搏、呼吸恢复,有效循环建立,停止按压后在有或无药物维持下动脉收缩压>80mm Hg (1 mm Hg=0. 133 kPa),自主心律维持2h以上。

1. 3方法

回顾性分析所有患者的病历资料,记录患者的诊断、性别、年龄、发病时间和地点、发病原因和诱因,并按照Utstein模式登记CPR相关信息,包括有无目击者、有无目击者CPR,昏倒至CPR开始时间、昏倒至第1次电除颤时间、昏倒至人工气道建立时间、昏倒至使用第1种复苏药物时间及院内死亡、存活出院患者例数。

1. 4统计学方法

使用SPSS 19. 0统计软件进行数据处理,计量资料以(X±s)表示,采用两独立样本t检验;计数资料采用X²检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2. 1一般情况

205例患者中医护人员为目击者11例,均实施CPR;非医学专业人员为目击者23例,其中17例实施CPR;无目击者171例。其中CPR成功57例,CPR成功率为27. 80% ; 5例患者存活出院,存活出院率为2. 44 % 。 205例SCD患者CPR报告见图1。

2. 2发病特点

2. 2. 1性别和年龄

205例患者中男155例,女50例,男女比例为3.1:1; <20岁者1例(占0. 49 % ) , 20-40岁者4例(占1.95%) , 41-60岁者107例(占52.20%) , 61-80岁者75例(占36. 59%)、> 80岁者18例(占8. 78 %),平均年龄(50.0±9. 9)岁。

2. 2. 2发病时间和地点

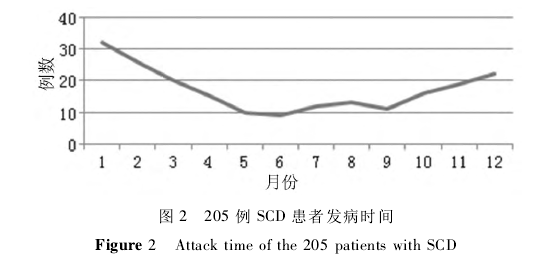

发病时间:1月份32例(占15.61%),2月份26例(占12.68%),3月份20例(占9. 76%),4月份15例(占7.32%),5月份10例(占4. 88%),6月份9例(占4.39%),7月份12例(占5. 85%),8月份13例(占6.34%),9月份11例(占5.37%),10月份16例(占7. 80%),11月份19例(占9.27%),12月份22例(占10. 73 %),见图2。发病地点:公共场所112例(占54.63%),家中81例(占39. 51 %)。急诊室或救护车转运过程中12例(占5.85%)。

2. 3发病原因和诱因

发病原因:冠状动脉病变170例(占82. 93 % ),其中心肌梗死131例、不稳定型心绞痛39例,恶性心律失常11例(占5.37%),肥厚型心肌病7例(占3. 41 %),左房室瓣狭窄6例(占2.93 %),主动脉夹层6例(占2.93 %),扩张型心肌病4例(占1.95%),室间隔缺损1例(占0. 49%)。诱因:有明确诱因121例(占59. 02%)包括过度劳累40例、情绪波动35例、生活压力大17例、长期熬夜10例、用力排便7例、吸烟饮酒5例、暴饮暴食4例、睡眠呼吸暂停综合征3例;无明确诱因84例(占40. 98% ) 。

2. 4不同CPR结果患者实施救治措施时间比较

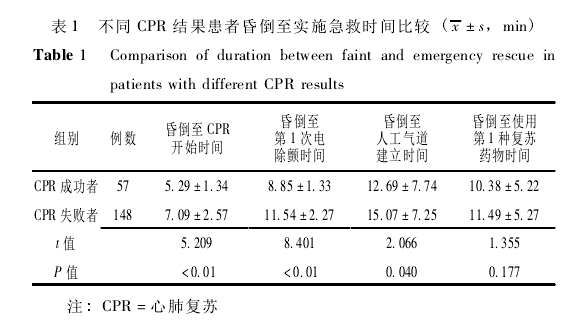

CPR成功者昏倒至CPR开始时间、昏倒至第1次电除颤时间、昏倒至人工气道建立时间均短于CPR失败者,差异有统计学意义(P<0.05 );两组患者昏倒至使用第1种复苏药物时间比较,差异无统计学意义(P>0.05,见表1)。

3 讨论

3.1 SCD发病特点

据报道,全球SCD发病率为50-100/10万,我国每年约55万人死于SCD,北京每年院外SCD发病率为71.2/10万。本研究结果显示,SCD发病年龄主要集中在41-60岁,其次是60-80岁,男性多于女性,分析原因可能与男性生活压力大、有吸烟和饮酒等不良习惯,而女性在停经前受雌激素保护有关。SCD的发病和季节有关,本研究结果显示,11月份至次年2月份SCD发病率较高,可能由于气候寒冷导致血管收缩,血压升高及冠状动脉痉挛引起原有心脑血管疾病加重或合并呼吸道感染,最终导致SCD。

3. 2发病原因和诱因

本研究结果显示,冠状动脉病变是SCD的最主要发病原因,占82. 93 %。高脂血症、高糖血症及高血压是冠心病的重要危险因素,故降低“三高症”可以间接预防SCD的发生。在发病原因基础上,诱因会促使疾病恶化。本研究结果显示,59. 02%的SCD患者有明确诱因,主要包括过度劳累、情绪波动、生活压力大、长期熬夜、用力排便等;此外,肥胖、感染、创伤、过冷过热等也是SCD的诱因;KIM等调查结果显示,全程马拉松运动员SCD发病率高于半程马拉松运动员,提示SCD的发病与运动有关。因此,针对SCD高危人群应进行科普宣教,如寒冷季节注意保暖、适度锻炼增强体质、控制体质量、培养良好的生活习惯、服用他汀类药物降脂及定期体格检查等,以降低SCD发病率。本研究结果还显示,本组患者CPR成功率为27. 80%,存活出院率为2. 44 %,提示SCD抢救成功率较低。

3. 3提高CPR成功率的措施

3. 3. 1缩短CPR开始时间

对于院内SCD患者,护士常是第一目击者,护士快速识别、及时实施抢救措施有助于提高SCD患者CPR成功率;但大多数SCD发生在院外,而院外CPR实施率较低。有研究显示,CPR成功率与目击者是否参与CPR及CPR开始时间有关。BRADLEY等研究显示,心脏骤停1 min内实施CPR的成功率高达90 %,而据统计数据显示,我国八大城市SCD平均调度时间为2. 21 min,救护车平均到达时间为14.1 min,故单纯依赖医护人员可能因心肌长时间处于不可逆酸中毒而导致CPR失败《2015关国心脏协会心肺复苏及心血管急救指南》(以下简称《2015指南》)强调,120调度员应在接到呼救电话后立即对患者进行评估,电话指导旁观者进行CPR,以免错过黄金抢救时间。因此,医院应加强急救科普宣教力度,让更多人掌握急救技能;另外,建立和完善社区急救网络,120急救中心与社区医院建立合作,有效衔接,缩短呼救到达时间,有助于提高抢救成功率。

3. 3. 2早期电除颤

临床研究显示,65 %-80%的SCD是由心室颤动引起,而电除颤是治疗心室颤动的最有效方法之一。《2015指南》指出,尽早电除颤可以提高抢救成功率。心脏骤停4min内心电图可出现粗大心室颤动波,随着时间延长,心室颤动波幅减小,电除颤成功率降低;心脏骤停10 min后心电图可出现电机械分离、心电静止等不可除颤心率,导致抢救失败。有研究表明,在心脏骤停后1min内行电除颤,患者存活率约为90 %;在心脏骤停后4-6 min内行电除颤,患者存活率约为50%,心脏骤停至电除颤的时间每延长1 min,患者成功率就降低7%-10%。但目前我国院外SCD患者能得到早期电除颤的概率极低,本组院外SCD患者无一例实施电除颤,这与目击者缺乏电除颤技能及电除颤设备有关。因此,政府应加大投入,在公共场所配备自动体外心脏除颤器(AED);医疗机构应协同政府部门加强对普通民众电除颤技能的培训;同时,近年来除颤器植入术逐渐成为预防SCD的重要措施。

3. 3. 3早期建立人工气道

建立人工气道是心脏骤停生存链的另一关键环节,单纯依赖球囊而罩或口对口呼吸很难纠正缺氧状态,且对转运造成不便。气管插管是目前常用的操作方法。本研究结果显示,CPR成功者昏倒至人工气道建立时间短于CPR失败者;但也有研究显示,气管插管能改善院前SCD患者短期预后,但不能改善患者远期预后。因此,《2015指南》建议不能为了实施气管插管而随意中断胸外按压或延迟电除颤;此外,应对急救人员加强培训以提高气管插管技能。

3. 3. 4使用复苏药物

本研究结果显示,两组患者昏倒至使用第1种复苏药物时间间无差异。《2015指南》指出,目前尚无药物可提高SCD患者远期存活率或改善神经功能,故使用复苏药物不应妨碍行CPR或及时电除颤。

综上所述,SCD好发于41-60岁男性,发病时间以冬春季为主,最常见发病原因为冠状动脉病变,其抢救成功率较低,而缩短患者昏倒至实施急救时间可以提高CPR成功率。