在临床治疗中,心肺复苏是抢救心脏骤停患者的一种技术,当前心肺复苏技术不断提升,心肺复苏成功率也在不断提升。当前临床研究显示心脏骤停引发的心脏猝死发生率较高,且近几年还在不断升高,在心脏猝死患者的抢救中,心肺复苏可以提高抢救成功率。而在患者心肺复苏之后对其实施亚低温治疗,可以有效地降低患者的颅内压及神经功能缺损,促进患者大脑神经元功能的快速恢复,降低并发症的发生。但是在患者治疗过程中,并发症的产生及患者神经功能的缺损对患者的康复有一定的影响,为了降低这种影响,需要在患者治疗过程中,实施有效的护理干预。本文针对护理干预对全身亚低温治疗心肺复苏后患者神经系统预后的改善作用进行分析研究。

资料和方法

1.1临床资料

选取我院2012年12月-2015年9月收治的50例心肺复苏后患者作为本次研究对象,将其随机分为对照组和观察组各25例。对照组,男性13例,女性12例,年龄24-67岁,平均年龄(47.6±4. 3 )岁。观察组,男性12例,女性13例,年龄25-68岁,平均年龄(47.5±4.5)岁。2组患者性别、年龄比较,差异无统计学意义。本次研究中,所有患者及其家属对本次研究知情,自愿参与本研究。本研究提交医院伦理学会审批并获准。

1.2方法

在成功实施心肺复苏后均采用亚低温治疗仪对患者进行亚低温治疗,使用无创颅内压监测仪监测患者颅内压,实施呼吸功能保护、降温措施等。对照组给予常规护理,即在患者行亚低温治疗过程中,给予生命体征的观察和监测,针对患者产生的并发症进行常规处理等。观察组给予针对性护理干预。具体内容如下。

1.2.1生命体征监测

在患者行亚低温治疗时,密切监测患者的生命体征变化,重点监测呼吸变化,因患者治疗过程中使用冬眠合剂,患者的中枢神经系统受到抑制,引起呼吸频率减慢、潮气量下降,甚至会因通气量不足而发生低氧血症。因此加强呼吸监测,密切监测患者呼吸运动的幅度、对称性及自主呼吸。同时监测血气指标的变化,以保证患者血气指标等维持在正常范围。

1.2.2循环系统监测

在患者治疗过程中,其循环系统处于不稳定状态,加强循环系统监测,可避免患者因体温过低而造成血管收缩、血容量下降等不良反应产生。当患者出现而色苍白、血压下降、心律不齐等症状时,说明患者的循环系统功能存在一定的障碍。如患者血压过低或出现微循环障碍,加用相应血管活性药物进行纠正。当患者出现冬眠程度过深导致体温过低时,立即停用冬眠药物,并给予复温,及时调节水、电解质及酸碱平衡。

1.2.3呼吸道护理

冬眠药物对患者呼吸会产生一定的抑制,导致咳嗽反射、吞咽反射减弱甚至消失,呼吸道分泌物变粘稠,给予气管插管、呼吸机等治疗的同时会增加呼吸系统感染的概率。因此,加强呼吸道护理,预防肺部感染十分重要。定时对患者实施拍背、咳痰等,保持患者呼吸道通畅,口腔护理每12h 1次,防比口腔细菌蔓延至肺部,以预防呼吸机相关性肺炎的发生。做好呼吸机管理,保证呼吸机管道回路、换气量、潮气量等维持正常。做好患者日常的口腔、呼吸道护理。

1.2.4皮肤护理

心肺复苏患者病情危重,体质较弱,皮肤感觉性降低,加之亚低温治疗时会造成皮肤血管收缩,血容量下降,局部抵抗力减弱,易发生压疮、冻伤等。因此,要加强患者的皮肤护理。定时翻身减轻患者身体局部受压,进行局部皮肤按摩,密切观察皮肤变化,发现异常及时处理。在进行亚低温治疗前将患者后枕部毛发剃除,在其后枕部、尾骸部及足跟部等一些受压部位贴上3M的水胶体敷料;保持患者皮肤清洁、干燥,定期对患者末梢循环进行评估,做好交接班工作。

1.2.5神经系统监测

亚低温治疗不会对脑组织造成器质性损伤,但可能因冬眠治疗而掩盖颅内病变所引发的症状,因此操作过程中密切观察患者神经系统情况,如意识、瞳孔、生命体征及颅内压的改变,防比因体温变化过快或肌颤而导致颅内压升高而引发的各种并发症。当患者颅内压升高时,及时调整冬眠肌松药物的剂量,必要时给予降颅压或激素治疗。

1.2.6并发症的护理

在患者行亚低温治疗中,密切观察患者的病情变化,积极预防并发症,对己发生的并发症,给予对症处理,降低并发症对患者病情产生的影响。加强基础护理,密切观察患者尿量、颜色等,维持患者电解质、体液平衡。仔细观察患者的意识及肢体活动情况。

1.3评价指标

比较2组患者神经功能、神经系统预后、并发症发生率、护理满意度。①评价神经功能采用神经功能缺损(national institute of health stroke scale,NIHS〕评分和改良Barthel指数(modified Barthel index,MBI)评分。NIHSS总分为45分,死亡为最高分。MBI评分,总分100分,死亡为最低分。②患者神经系统预后评价标准:轻微残疾,功能独立,有独立生活能力,但是有轻微残疾;中度残疾,功能独立,但是有明显残疾;重度残疾,无独立功能;植物状态;死亡。③并发症发生情况,包括有无肢体抽搐、心律失常、肺部感染、冻疮等。①护理满意度。自行设计满意度调查表,满分 100分,分数越高满意度越高,≥95分为非常满意,85-94分为满意,<85分为不满意。

1.4统计学方法

利用统计学软件SPSS 18.0对数据进行处理,计数资料比较采用Fisher确切概率法,等级资料比较采用秩和检验,计量资料比较采用独立样本t检验,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

2.1.2组患者神经评分比较

观察组NIHSS评分显著低于对照组,MBI评分显著高于对照组。见表1。

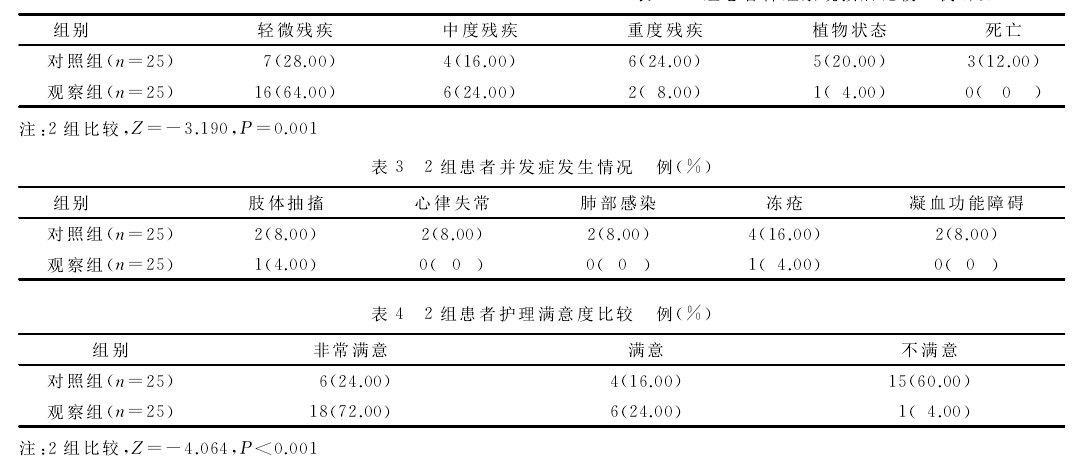

2.22组患者神经系统预后比较

观察组神经系统预后好于对照组。见表2。

2.3.2组患者并发症发生情况比较

观察组并发症发生率为8.00%(2/25),对照组为48.00%(12/25),2组比较,差异有统计学意义(P=0.074)。见表3。

2.4.2组患者护理满意度比较

观察组护理满意度高于对照组。见表4。

3讨论

心脏骤停不及时救治,会造成死亡,严重危及患者生命安全。近年来我国心脏猝死发生率逐年升高,严重影响我国人民的身体健康。在心脏猝死患者治疗中,心肺复苏是最为重要的一种治疗方法,它可以提高心脏猝死患者的抢救成功率,对心脏骤停患者而言,早期的心肺复苏起着关键性的作用。心脏骤停患者心肺复苏成功的关键是脑复苏,由于心肺复苏后患者脑组织存在一定的功能缺失和不全,在实施心肺复苏后,要加强对患者脑组织的保护。而亚低温对缺血的脑组织具有明显保护作用,2010年国际心肺复苏指南明确地将亚低温作为治疗心脏骤停后综合征的一项重要措施。因此,心肺复苏后,实施全身亚低温治疗,加强对患者大脑的保护,可以促进大脑神经元的快速恢复,防比发生脑水肿、脑缺氧等症状。且在全身亚低温治疗中,给予患者有效的护理,可以改善患者的神经功能缺损,提高患者的神经系统预后,并降低并发症的产生。

本文针对护理干预对全身亚低温治疗心肺复苏后患者神经系统预后的改善作用进行分析研究,从表1可以看出,针对性护理干预可以改善患者的神经功能,针对性护理干预实施后患者的神经系统预后良好(表2),减少了并发症的发生(表3),提高了患者对护理工作的满意度(表4)。

对患者实施生命体征监测、神经系统监测、循环系统监测、皮肤护理、呼吸道护理、并发症护理等针对性护理干预,提高了患者的临床治疗效果及神经系统预后。结合本次研究结果得出,针对性护理干预对全身亚低温治疗心肺复苏后患者的神经系统预后有明显改进作用。